粋々とした

社会の立役者たち

WonderSpaceは、日本社会の未来を見据え、

粋々とした社会の実現に貢献したいと考えています。

私どもが掲げる「粋」とは、世の中やクライアント、

ユーザーの人生をより良くしようという想いで、

周囲の方に思い遣り持っていることを「粋である」と定義しています。

世のため人のために日本の社会課題解決に変革を起こし、

クライアント様の発展に貢献し、わくわくを生み出していきます。

Service事業

マーケティング支援事業

SEO・コンテンツマーケティングサポート / ランディングページ制作 / Twitter・Instagram運用代行 / LINE運用代行 / Twitter・Instagram運用代行 / BtoBリード獲得ブースト / マーケティング戦略コンサルティング / VISION策定サポート / 士業向けWebコンサルティング / 美容クリニックWebコンサルティング

Magazine

-

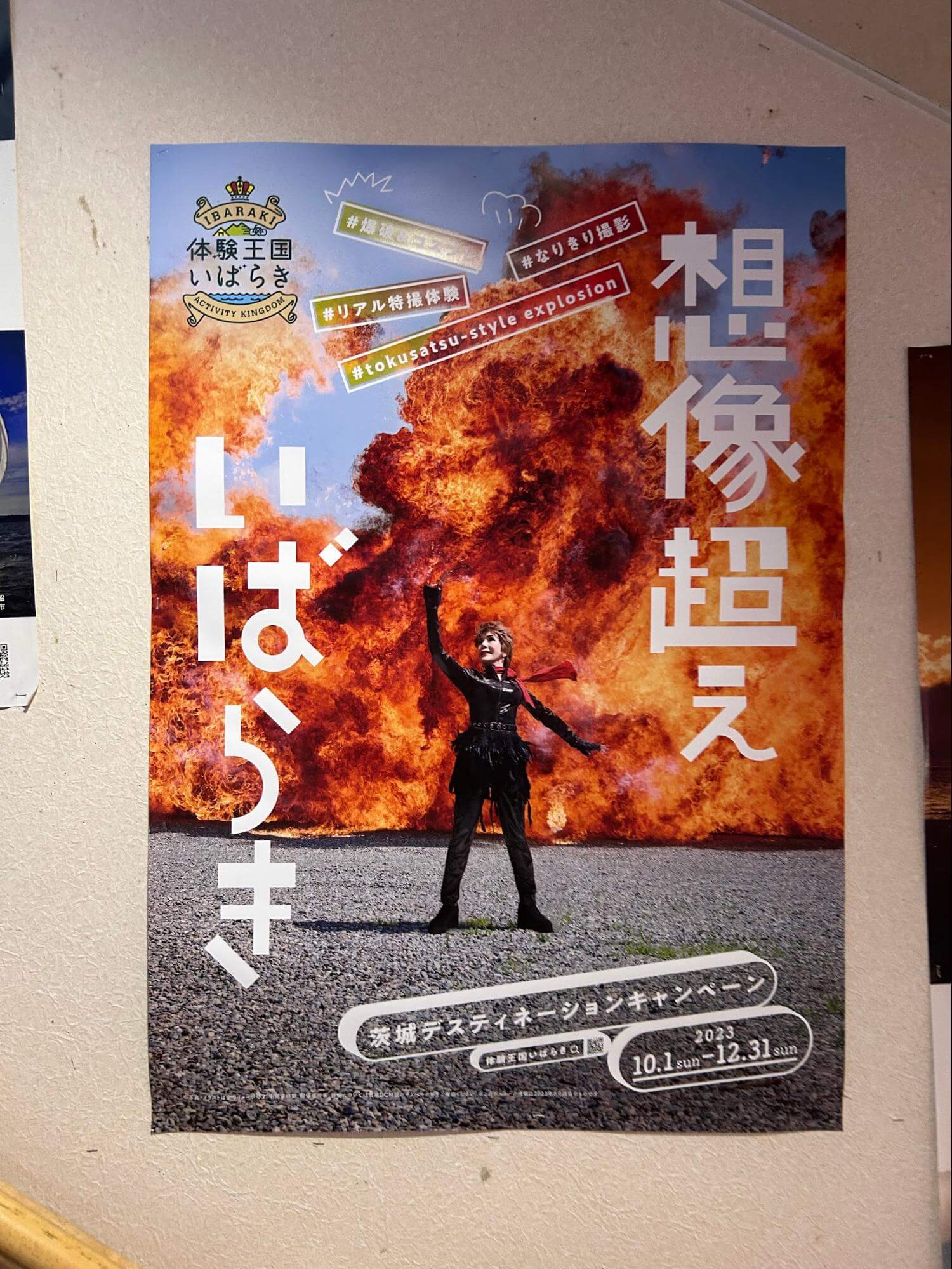

OOH⑬デヴィ夫人が茨城をド派手にPR!

観光茨城「想像超え いばらき」 茨城のおさかな市場にて掲出されていたOOH。「体験王国いばらき」の女王の設定でPRを担っていたデヴィ夫人を起用。各ポスターのデザイン形式は同じものの、それぞれ違ったイン …

2024.2.7.Wed -

OOH⑫幽遊白書の渋谷広告ジャック!リアルすぎる霊丸

Netflix「幽☆遊☆白書」 12/14から実写版「幽☆遊☆白書」がNetflixで世界独占配信されることを受け、渋谷で広告ジャックが行われました。 大迫力の幽助たちが、渋谷に登場! ━━━v━━━ …

2024.2.5.Mon -

OOH⑪自社の強みを伝える間違い探し

長太郎不動産「7つのちがい探し」 東横線の電車内に掲出されていた長太郎不動産の広告。間違い探しになっており、公式サイトに飛ぶことで解答を見ることができます。 乗車時間が30分程あったのでチャレンジして …

2024.1.25.Thu

Recruit採用情報

私達と一緒に世の中を

「わくわく」させてみませんか?

私どもは、従業員、クライアント、株主を初めとしたステークホルダーの皆様が幸せとなり、その幸せが伝播することで日本がもっと輝くように、人のわくわくを引き出すアイデアを生み出していきます。

WonderSpaceについて詳しく見る

WonderSpaceについて詳しく見る